いふくまち

の想い

-

小さな気づきを大切にし

子どもも大人も一緒に学び合う -

保育園と公園を中心に

豊かな子育ち大人育ちの

居場所づくり -

土、水、太陽、生き物など

自然と触れ合い

ともに生きる環境を生み出し続ける

ロゴ

三角形は薬院伊福町を空から見た形です。

家のシルエットの位置に保育園が在ります。

「ただいま」と伊福町の家(いふくまち保育園)に

帰って来る子どもや大人や地域の人を「おかえりなさい」と迎える場です。

地域と一緒にみんなが育ちあっていきます。

不規則に大きさの違うひらがなは多様性を意味し、

広く開かれた場所であることを表しています。

丸みをおびたフラットなデザインのラインは、

子どもたちそれぞれの違いや表現の自由を尊重し、

あたたかく受け止め、社会との共感をつなぐ役割を目指しています。

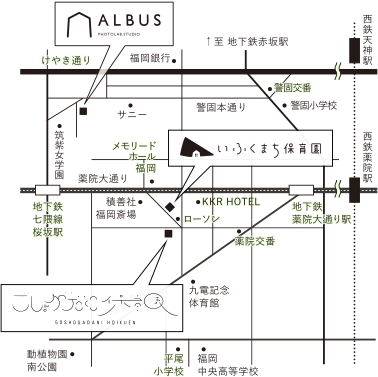

- 所在地

- 〒810-0025

福岡県福岡市中央区薬院伊福町11-3 - 電話

- 092-406-8329

- 運営形態

- 企業主導型保育事業

運営:株式会社アルバス - 園設立

- 平成30年(2018年)3月

- 面積・構造

-

75.95㎡ / 鉄筋コンクリート造

- 0-1歳児 ほふく室24.09㎡

- 保育室27.19㎡

- 調理室5.24㎡

- 医務室兼事務室4.75㎡

- 子どもトイレ4.17㎡

- 大人トイレ1.79㎡

- その他8.72㎡

- 対象

- 0歳児(生後6ヶ月) 〜 小学校就学前まで

- 定員

- 19名

- 職員体制

- 園長 1名

保育士 7名

看護師/助産師 1名

子育て支援員 2名

調理員 2名

連携推進担当(事務員1名/デザイナー1名)

※園前の道路は狭く、通学途中の小中学生や車の交通も多いので子どもたちが飛び出さないように気を付けてください。

※駐車場は園玄関横に1台分のスペースがありますが、できるだけ近隣のコインパーキングをご利用ください。

ALBUS

[ALBUS]というアルバムを作っていく

写真屋として生まれた[ALBUS(アルバス)]。いつも写真を通して未来を見てきました。私たちはこのあふれる気持ちをシャッターに込めて、子ども時代の自分と大人になった自分を行ったり来たりできる豊かな記憶を残したいと、写真を仕事にしています。

さらに、その記憶そのものをともに作っていけたらと、保育園をつくり、公園を運営し、子どもたちやまちの人々と暮らしを営んでいます。福祉の理念を中心に置いて、多くの人たちが記憶を重ねられる場所を作っていきたいというのが、私たちの思いです。

最後に開くアルバムがしあわせな一枚で終われるよう、目指される社会を未来に据えて、株式会社アルバスはこれからも成長していきます。

株式会社アルバス / ALBUS

810-0023福岡県福岡市中央区警固2-9-14

TEL 092-791-9335

OPEN 11:30 / CLOSE 17:00

店休日 毎週火・水・木・金 定休

アーティストが集結して

作られた園舎

ものが生まれていく物語が子どもたちにも伝わるように、園舎に使う木を選んだり、工事現場によく足を運びました。

信頼できるチームと、未来を想像しながら一緒に生み出し、その物語に見守られながら暮らしています。

-

吹き出し掲示板Bulletin board

2園とも入口にある、掲示板。保育園とまちが対話している様子を形にしています。公園だよりや、地域の方からいただくおたよりなどを掲示し、地域の方も自由に使える掲示板として機能させていきます。

-

公園への通路Pathway

中央区維持管理課指導のもと、公園愛護会を立ち上げて公園管理を行っています。その上で、園から公園へ直接出られるように扉を設置させてもらい、保育園で使う遊具などを公園に来られた利用者の方々にも貸し出しています。

-

シンボルツリーSymbol tree

「NPO法人いとなみ」の協力のもと、糸島の山に育っていた皮剥き間伐を山で選びいただいてきた木を、園内にたくさん使用しています。気に入った1本の木を園の中心に置いて毎日一緒に過ごしています。

-

漆喰の壁Plaster Wall

女性の左官・壁塗職人 加本聖香さんが、全ての壁のデザインを変えながらフリーハンドで塗ってくれました。色は全て白ですが、光と影で壁の模様が立体的に変化し、トイレの中までその拘りを感じることができます。

-

建具と家具Furniture

「家具工房 橙」尋木耕一さんが作る家具は、デザインの中に機能性を追求して、いふくまちにあったものを提案してくれています。長く大切に使えるように、手入れや修理ができるものを作ってくれました。

-

設計・内装Design

設計は、「記憶設景室」上野勝さん、「未来建築はじまりのいえ」本山早穂さん、本山清さんが、面白いアイデアと夢を次々に提案してくださり、魅力的な時間を共有しながら皆の思いを実現させてくれました。

-

調理室Kitchen

匂いにつられて集まってしまうキッチンは、一段下がっていて、子どもたちは調理スタッフの手元がよく見れるようになっています。「今日のお昼ご飯はなあに?」「どうやって作っているの?」「お手伝いしていい?」など、調理員との会話は日常の風景となりました。

-

手製のおもちゃHomemade toy

子どもたちの遊びを見て生まれたものや自然素材にこだわり、プラスチック製のおもちゃは極力購入せず、修理ができるものは修理するなど、遊ぶものや環境づくりに手を抜かずこだわりを持っています。

吹き出し掲示板

保育園がまちに話かけている様子を形にして、公園だよりや、地域の方からいただくおたよりなどを掲示したり、地域の方も自由に使える掲示板としても活躍中。

この掲示板のアイデアは、友人でもある株式会社WONDERLASTの宇佐幸弘さんが、「こんなのどう?」とさらっと出してくれてびっくり。

宇佐さんは、薬院でライフスタイルショップ「SOMEWARE」と、ものづくりをサポートする「MUTSUKADO FAB STATION」を運営していることもあり、アイデアとセンスがたくさん詰まった面白い人。いふくまち保育園の看板も宇佐さんが製作し、取り付けに来てくれました。

公園への通路

中央区維持管理課指導のもと、2007年から公園愛護会を立ち上げて公園管理を行っています。その上で、園から公園へ直接出られるように扉を設置させてもらいました。

公園と保育園が近く居合えることで、園児だけでなく、地域の方々にもたくさんのいいことがあるように、「どんな公園にしたいか?」などアンケートを取らせてもらったり、園と地域の有志のみなさんで一緒にイベント活動を行ったり、公園が豊かになるような活動を日々続けています。

ほぼ毎日子どもたちを見守ることができるため、安心安全に公園を利用してもらえるのも、保育園が公園を管理する良さだと思い、これからも続けていきます。

シンボルツリー

「NPO法人いとなみ」の協力のもと、糸島の山に育っていた皮剥き間伐を山で選び、いただいてきた木を、園内にたくさん使用しました。気に入った1本の木を園の中心に置いて毎日一緒に過ごしています。

子どもたちはこの木を友人のように抱きついたり、時にはクリスマスツリーのように装飾したり、表情を変えながら私たちを見守ってくれています。木が中心にあることで、心が落ち着き、私たちは自然に生かされていることに気がつかされます。

この木とともに思い出を育むことで、室内の風景が多少変わっても、この木だけはずっしり構えて、巣立った子どもたちを待っててくれる気がします。

漆喰の壁

女性の左官・壁塗職人 加本聖香さんが、全ての壁のデザインを変えながらフリーハンドで塗ってくれました。

色は全て白ですが、光と影で壁の模様が立体的に変化し、トイレの中までその拘りを感じることができます。漆喰素材にも気を配り、子どもも大人も体全体でその居心地を感じています。経年劣化も味わいに感じ、凹凸模様が異なる壁を、手でなぞりながら触感を楽しむ園児もいます。

壁でさえ暮らしの一部。大切な幼少期に人間の感覚を研ぎ澄ます、大切な環境の一つだと捉えています。

建具と家具

「家具工房 橙」尋木耕一さんが作る家具は、デザインの中に機能性を追求して、いふくまちにあったものを提案してくれています。長く大切に使えるように、手入れや修理ができるものを作ってくれました。家具は、いふくまちのオリジナルデザインとして、販売も行っています。

「フタツの製作所」中村謙太さんが作る建具は、全て中桟を揃えていて空間がすっきりと締まり、気持ちが良いです。また素材は、白太と赤身が織りなす表情を、源氏が白旗、平家が赤旗を掲げて戦った源平合戦に例えて名付けられた源平材を取り入れています。

設計・内装

設計は、「記憶設景室」上野勝さん、「未来建築はじまりのいえ」本山早穂さん、本山清さんが、面白いアイデアと夢を次々に提案してくださり、魅力的な時間を共有しながら皆の思いを実現させてくれました。

大工を担当した「JIJI」坂神修三さん、松村謙一郎さん、有村高晴さんチームは、作る過程を全て見せてくれました。知らない小学生が興味深く覗いていたのを見て「一緒にペンキを塗ろう」と声をかけて作業をしてくれたとか。開園式では園舎にご自身が作曲された音楽で音まで入魂してくださり、大変な作業の中、笑顔が詰まった現場でいい空間を仕上げてくださいました。

園が開園した今でも、度々園児に会いに訪れてくださり、メンテナンスも然り、私たちと同じようにこの園に愛着を持って携わってくださっています。

調理室

匂いにつられて集まってしまうキッチンは、一段下がっていて、子どもたちは調理スタッフの手元がよく見れるようになっています。「今日のお昼ご飯はなあに?」「どうやって作っているの?」「お手伝いしていい?」など、調理スタッフとの会話は日常の風景。

食は暮らしの基本。大切に考えているからこそ、キッチンの使い勝手と、保育室との連携は最優先に考えて設計してもらいました。

食べたあとは自分で食器を持って給食室へ。直接手渡せるからこそ「あきこさん、くにこさん、りかこさんありがとう。おいしかったよ!」と毎日顔を見て伝える園児も。食べることだけでなく、食にまつわる全てのことに意識を向けて考えていきたいです。

手製のおもちゃ

エンジニアのフランクさんが作ったおもちゃは、子どもたちの遊びを見て生まれたもの。全て高さが揃った食器棚や冷蔵庫、ノブを回すとチンとなるレンジなど、エンジニアの技も取り入れつつ、またドイツ人さながらの機能性や環境への配慮は、おもちゃから滲み出ていて遊びながら学ぶことが多いです。

自然素材にこだわり、プラスチック製のおもちゃは極力購入せず、修理ができるものは必ず修理し、使い勝手が悪いものやセンスのないものは徹底的に作り替えるという精神で、遊ぶものや環境づくりに手を抜かず一つ一つにこだわりを持って子どもたちに挑んでいます。

古小烏公園にある小屋も、フランクさんと園の保護者で作った遊び場の一つです。